梵鐘のルーツ

日々の忙しさに追われ、幼い頃のように新しい年を迎える感動を忘れがちな年令になっても、年末のグォーンオンオンオン・・・と鳴る除夜の鐘の音を聞けば「今年も無事に終った。又、新しい年が...」と惟い、無事に生きた安堵感と共に人々に安らぎを与え、心を洗うひびきは新しい年を迎える心の準備を導いてくれるような気がする。

お寺の鐘を梵鐘とい、この梵は梵語(古代インドのサンスリット語)のBRAHMAの音訳で、神聖・清浄の意味を持ち、清らかさを表す言葉であることから、仏教を生活の規範とする多くの日本人にとって、このグォーンオンオン・・・の響きは、人の心の琴線に触れ、安らかにしてくれるのだろう。

また、この梵鐘の音は西洋の鐘(チャーチベル)の音が西洋人に与える、祈り,感謝,希望,夢,喜び,とは異なり、「わび」「さび」の文化を好む日本人の国民性の中で、荘厳なひびきと余韻は仏教的無常観を伝える。古くは平家物語の「祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色,盛者必衰の理をあらわす・・・・(巻一,冒頭)」で祇園精舎の無常堂の四つの鐘は「この世のはかなさを」を告げ、沙羅双樹の花も釈迦の入滅と同時に枯れ、盛者必衰の道理を表わし、平家一門の栄華と滅亡を浄土教的な仏教的無常観思想でつづり、鐘の音が持つ内面性をうまく表現している。

このように古くから多くの日本人にとって念いの深い鐘は、いつ,どこから,どのように伝えられ、造られてきたのだろうか。少しそのルーツを探ってみる。

鐘のおこりを考えるとき、平家物語の冒頭の“祇園精舎”から仏教発祥の地インドを連想するが、実際は中国大陸で楽器として造られた青銅製の金属器が鐘の原形と言われる。

中国には商から春秋(紀元前16世紀~前5世紀)にかけて、鐃とか鉦とよぶ楽器があり、合戦の合図や、祭祀饗宴で使われ、これが鐘の祖形と考えられ、柄を持って叩いたのが、やがて大形となり建屋内に釣り下げるように変わり、朝鮮半島を経て、日本へ伝わったものと言われている。(図1)

図1_梵鐘の祖型

(中国西周中晩期のもの)

高さ:42cm

口径:26.4cm

重さ:11.54kg

(中国人民共和国古代青銅器展図録より)

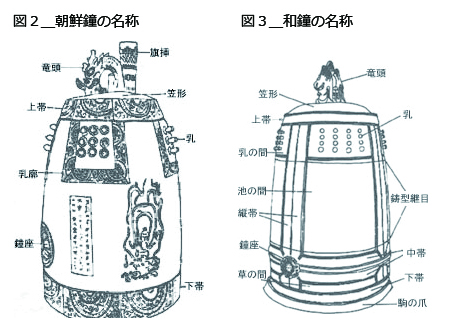

現在の韓国に、統一新羅時代(7~10世紀ごろ)に造られた優雅な朝鮮鐘とよぶ鐘が数多くあるが、形状的にはやはり中国の形式を受け継いだものであり、日本の鐘も(甬鐘)を受け音筒を除き龍頭という釣り手をつけ現在にいたっている。

日本に現存する梵鐘の大部分を占めるのは、日本で鋳造されたもので、その頭部には龍頭という懸吊装置を持ち、鐘身外面には袈裟襷という大小,長短の区画がある和鐘である。

その源流はもちろん中国にあるが、この製造場所が日本であるのと、その装飾様式が中国において発達せず、むしろ日本特有のものとなったので和鐘という名を用いるようになった。もっとも一口に和鐘といっても、純粋に和鐘の形式を踏んでいるもののほか、朝鮮鐘の装飾を多分に取入れた和鮮混淆鐘もあれば支那鐘の模倣したものも存在する。

和鐘は、龍頭のみを特徴とするが、現在奈良国立博物館に架蔵される南北朝の陳の大建7年(575)在銘は通高39cmの小鐘ながらその外形は和鐘と全く同じであり、乳の無い点を除いて非常によく似ており和鐘の祖型といわれている。

鐘は一度鋳造されると、平和が続けば数世紀の寿命を与えられるが、材質が貴重な金属(銅とすずの合金)ゆえに、たびたび鋳潰された歴史を持つ。泰平の江戸時代も黒船来航,開国要求など風雲急を告げる安政年間になり、幕府は鐘を大砲に鋳造する命令を出し鐘の数は減少したが、特筆すべきは第二次世界大戦での供出である。

供出の結果から大体の数字を推定すれば、少なくとも4万5000口を下ることはないと思われる。そのうち、国宝と重要美術品に指定されたものはもちろん,慶長末年以前の紀年銘を有するものと、特に価値のあるものは保存を許可されたがその外は全部供出し、兵器に鋳潰されたのである。

残存し得たものは慶長末年以前のもので約500口,その他保存を許可されたものや、終戦時に未だ破壊されずに残ったものを含せて3千~6千口が残っていたと推測されている。平和な時に当時を知らぬ者が云々いうことは避けるが、客観的に鋳潰すのは容易であり、一つの梵鐘を造ることは大変な時間と人の努力,知恵、そして、ときには大きな犠牲を経て完成するのである。奈良東大寺鐘も1回の鋳造で完成せず鋳直しているのである。

ここで梵鐘にまつわる悲しい伝説を紹介したい。

韓国の慶州博物館の中に巨大な鐘が納められた鐘楼があり、新羅時代(771年)の作品で聖徳大王神鐘という。高さ3.75m,口径2.25m,重さ25トンという韓国最古,最大、そして最も美しいとされるもので、鐘身に描かれた華やかな文様,繊細な彫刻は韓国梵鐘の特色であり新羅金属工芸の傑作であるが、別名“エミレの鐘“の名が知られている。この鐘は完成するまでに30年以上の年月を費やしたといわれる。

鋳造を命ぜられた工匠は、天下一の名匠であったが、この鐘だけは鋳るたびに失敗し、それが王の逆鱗に触れたため僧侶たちが、もう一度と必死で寄進を求めて迴ると、ある婦人が「もう何もさしあげるものがございません。この子でも・・・」といって4歳ぐらいの女の子をさし出したのである。泣き泣き連れ去られ、煮えだきる坩堝の中へ放り込まれた。「エミレ,エミレ,エミレ(お母ちゃーん・・・・)」そうして鐘は完成したが、鳴らしたとたん「エミレ!エミレ!エミレ!」と泣き叫ぶ声が響き渡ったという。それ以来韓国の人々はこの鐘のことを“エミレの鐘“と呼ぶようになったという。

鐘の形状

鐘(和鐘)は通常、青銅をもって鋳造されたものであるが、まれには鉄製のものもある。本体の形状は、コップを逆にしたような鐘身と、これを鈎にかける獣頭(龍頭)の環状装置とからなる鐘身の横断面は普通円形であり、その径は口辺において最も大きく、その輪郭は外曲線を呈しつつ上部にいたるに従って縮小する。上部すなわち、コップの底にあたる部分は平面でなく低い円丘形にふくらみその中央に竜頭がつけられている。各部の名称は図-3に示す通りである。

ときどき、梵鐘の外観で特徴的な乳について聞かれる。乳の間に、各区同一数を規則正しく配列した突起物であり、形状は円丘形,円柱上の簡単なものから、茸形,蓮蕾状などの多種多様であり概していえば、古い鐘ほど簡単で、新しくなるほど複雑な形状のようである。

1区内の配置数は鐘の大小により一定しないが、記録によれば最小数36個,最大数144個とある。室町時代の末期から江戸時代には108乳が流行し、その場合1区内5段5列の25,4区合計100個と4縦帯上部に各2個計8個とを合わせて108乳となり、人々は、人間の煩悩と合わせたものと思われる。

鐘の音

黄鐘調とは、日本雅楽にもちいられる六調子の中の一つで129Hr(ヘルツ)、ハ調のラ音でオーケストラの最初の音合せに用いる音階といわれ、妙心寺,永観堂,天王寺六時堂の鐘がこの黄鐘調を出すといわれている。

また、鐘の音について昔から「アタリ」「オシ」「オクリ」と三つの部分に分けられている。

撞木が鐘を打撃した直後の音で、ふつう打音と呼ばれ、耳ざわりがなく、グォーンという荘重な響きをもった1秒以内で消えるのが「アタリ」である。

これに続いて約10秒ぐらい続く高い感じの音で、比較的遠方まで届き、離れた所で聞く音が「オシ」で遠音とも呼ばれている。これに続いて30秒から1分ぐらい余韻が強弱(うなり)を伴ってだんだん減衰していく、これが「オクリ」である。

このうなりの周期は1秒に1回から1/3回ぐらいが適当とされ、うなりが明確に聞こえるのがよいとされ、この「アタリ」「オシ」「オクリ」と3調子そろったのがよい鐘の音とも言われている。

鐘の音を音とし分析すれば、空気振動の強弱であり、当然のことながら地表と上空との著しい温度差によって音の進む経路を示す音線が曲がり微妙に音速も変わり、音色が変化する。このことから天王寺の鐘は、2月15日の涅槃会から2月20日の聖霊会の間がもっとも良い音色と言われている。

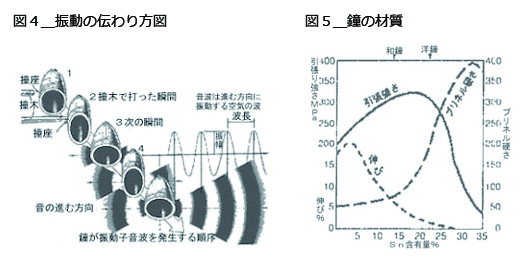

鐘は撞木にて打撃され、非常に複雑な振動をして空気を動かし音となるのであるが、この複雑なデーターを分析したみると、多くの異なった振動の仕方(振動モード)が同時に生じており一つ一つの振動モード毎に振動の速さ(振動数)が定っており、これが一つ一つの振動数の音に対応している。すなわち、鐘の音は複合音であり、いろいろな振動数一高さ一の音が混在し厚みのある感じの音となって聞えてくるのである。

鐘の音響学的研究に長年とりくんでおられた青木一郎博士(もと京大教授、故人)は、鐘の音には撞木が撞座にあたり、この衝撃で鐘の断面は楕円に変形する。鐘身の材質は、かなりの強度と靭性をそなえているので、次の瞬間には元の円形に回復し、逆に先の変形と直角の方向に先の形より小さい楕円をつくる。こうした変形をくりかえしながら振動が空気に伝播して余韻をつくりだすと述べてみえた。(図4参照)

梵鐘づくりの伝承

以上、梵鐘に関しそのあらましを述べたが、多くの日本人にとって精神的,文化的に重要な鐘は今後も要求があれば造らねばならない。そして、それは鋳造という技術で造られ、又、鋳造法しか造り得ないのである。

鋳型を造り、銅とすずの合金を溶解し注湯するのであるが、その工程を分解すれば数百以上の工程を数人の職人さんが、1ヶ月近く専念し完成するのである。しかも、需要は自動車や工作機械のように量産品ではなく、1つ1つが独自の模様,寸法,文字が入り、時として音色の指定もあれば手作りの最たるものであり、心血を注ぎ、慈しみながら造られるのである。

前述のように、第二次世界大戦時の供出は現在も梵鐘のないお寺を残し、現在も全国的に年間100数口が造られているが、由緒ある鐘を保存し、撞く鐘と分離対策が進めばまだまだその需要は尽きない。

ひるがえって、私共は梵鐘専門メーカーではない。430余年(創業永録3年,1560年)という長い創業の歴史を持つ鋳造を業とする企業であり、現在は、単に鋳造品の生産のみだけでなく鋳造品の特長を生かし、鋳造品を部材として用いた種々ハイ機能製品を生産する企業である。

当社の先祖は、その昔、朝廷から御鋳物師の免状を授り、種々の特権を認められつつ、その時代に必要な鋳造品を作って来たと聞くが、梵鐘の製作においても梵鐘の研究書によれば、当社の先祖により江戸時代以降明治元年迄に200口近く製作されたと報告されている。勿論、第二次大戦後には毎日のように梵鐘の製作がつづけられ、梵鐘製作技術を高め多くの技術者が育成されたのである。

鋳造のことを英語ではFOUNDRY(ファンドリー)と言い、FONDは基礎、土台も意味し、基礎なる産業として英国人は鋳造をFOUNDRYと呼んだが、鋳造法にて造られる鋳造品ほど人間の生活に深く入り込み、古くから生活の中で便利さと、美しさ、潤いを与えるものは少なく、ときとして人の心の襞に奥深く入り込む音をも造りだすのである。

当社において、どのように技能が伝承されて来たかと想うとき、企業としてこの厳しい時代を生き延びるためには常に新しい技術に挑戦し、ハイテクノロジーの追求は必死に行わねばならないが、一方では、人間生活に最も重要なものを造る製造技術,技能は残さねばならないという信念であり、それはその時代における当主の鋳造への一途な拘りではないかと想う。

言いかえれば、永い歴史,伝統を持つ企業が保有する技能を時代の流れの中で消滅することなく確実に後世へ継ぐという責任感であろう。

さらに、技能の伝承を考える時、一人の卓越技能者でその技能の伝承が可能になる場合もあるが、梵鐘づくりは何人かの匠と多くの協力者が必要であり、梵鐘づくりは技能の伝承の前に体制,組織の維持があり、その中で技術者,技能者が育てられていくのであり、伝承するという当主の信念のもとに多くの人が集まり、技を研讚しているのである。

それは単に、梵鐘を造る鋳造技術,技能の研讃のみならず、音色に関してもFFT(フーリエ高速解析システム)などコンピューターを用い振動形態,波長,周波数などの解析を行い音色と構造の研究を行いつつ古典技能とハイテクを用いた技術との融合も進めている。

おわりに

世界中に音楽の起源は鍛治屋であるという神話があり、鍛治屋が金敷を叩くあのトンカン,トンカンのリズムから音楽は発生したというのである。

音楽は大地の内部深く閉ざされ外界へ出たいと思っていた時、鍛治屋の働きにより音として響きを得、音楽となったという。

この神話は、人間にとってのエネルギーの本質を語り、非常に興味深いが人間が技術をつかって自然の内部にしまい込まれたエネルギーを、外に引き出し文明を造って来たことは事実であり、今回の梵鐘も造形と言う人間が持つ本来の本能と、火を使う知恵が、鋳造という技術を生み、そして荘厳な音を生む梵鐘を造り、多くの人々の心に真からの安らかさを与えたのであり、言い換えれば梵鐘のあのグォーンオンオンという音が我々にその伝承を覚悟させているのかも知れず、この梵鐘づくりを人の心に安らかさを伝える技能として、今後も永く伝承する体制を堅持せねばと思うのである。

世界中に音楽の起源は鍛治屋であるという神話があり、鍛治屋が金敷を叩くあのトンカン,トンカンのリズムから音楽は発生したというのである。

音楽は大地の内部深く閉ざされ外界へ出たいと思っていた時、鍛治屋の働きにより音として響きを得、音楽となったという。

この神話は、人間にとってのエネルギーの本質を語り、非常に興味深いが人間が技術をつかって自然の内部にしまい込まれたエネルギーを、外に引き出し文明を造って来たことは事実であり、今回の梵鐘も造形と言う人間が持つ本来の本能と、火を使う知恵が、鋳造という技術を生み、そして荘厳な音を生む梵鐘を造り、多くの人々の心に真からの安らかさを与えたのであり、言い換えれば梵鐘のあのグォーンオンオンという音が我々にその伝承を覚悟させているのかも知れず、この梵鐘づくりを人の心に安らかさを伝える技能として、今後も永く伝承する体制を堅持せねばと思うのである。

参考文献

| 佐々木八郎他共著 | 「新修日本文学史」 | 京都書房 |

| 坪井良平著 | 「梵鐘の研究」 | ビジネス教育出版社 |

| 坪井良平著 | 「梵鐘と考古学」 | ビジネス教育出版社 |

| 坪井良平著 | 「梵鐘と古文化」 | ビジネス教育出版社 |

| 石野亨著 | 「鐘をつくる」 | 小峰書店 |

| 石野亨著 | 「鋳物五千年の足跡」 | 日本鋳物工業新聞社 |

| 小松沢昶著 | 「梵鐘の音」 | 技術リポート |

| 阿部剛著 | 「韓国ブルーガイド海外版」 | 実業之日本社 |